状況:2013年10月14日 / 文章:2014年3月24日

天板の枠組み |

夏の間、仕事で忙しく、工房計画が進みませんでしたが、10月になってようやく時間が出来たので再開することにします。

まず、作業台の天板ですが、 現状、化粧合板を「乗せただけ」になっています。奥の方をアングル材のL字部分にはめ込んであるので、

ずれ落ちたりすることはないのですが、作業台の天板が固定すらしてない、というのは不便ですし

作業内容によっては危険です。そこで作業台の天板作りと固定を行います。 |

|

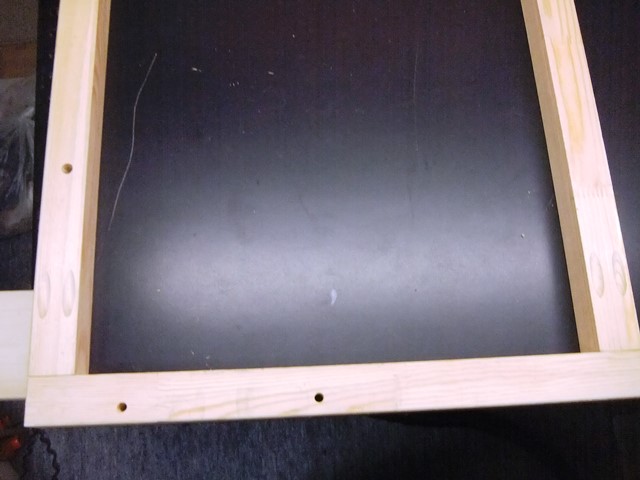

天板は17mm化粧合板が余っているのでこれを使っています。が、厚みが足りないため、重いものを載せると歪みます。 そこで、角材で枠組みを作って補強することにします。

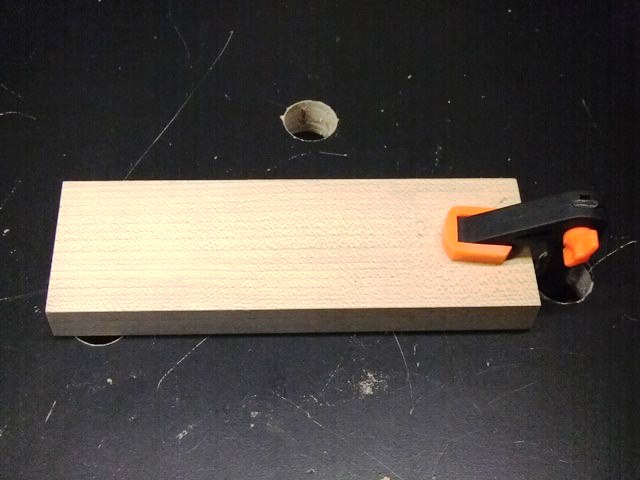

35mm角材(集成材)にポケットホールを開けます。Kregのポケットホールジグとクランプ、ドリルを使います。

この工法はポケットホールジョイントといって、ドリルで斜めに穴を空けてねじで留めるのですが、斜めに穴を空けるのは大変です。そこで、斜めのガイド穴が開いているジグをしっかりクランプして穴を空けます。

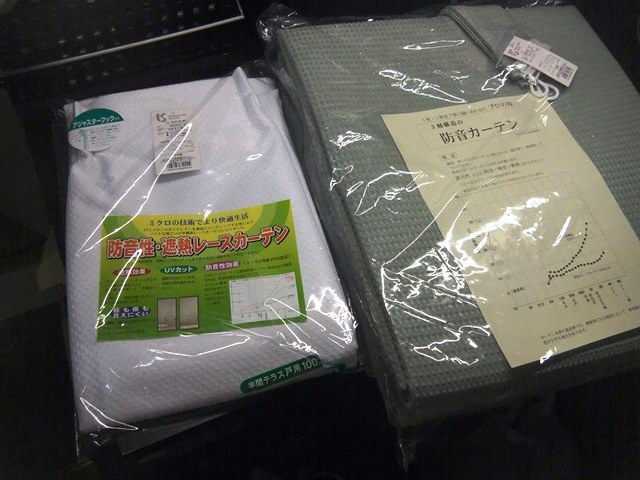

この、ドリルで穴を空けるときの音が相当うるさいです。防音カーテンを付けた上、昼間に作業するようにしていますが、 作業者自身に対してもストレスになるので、この作業専用の「防音箱」を作った方が良いかもしれません。

なお、この作業の間は、天板を作業台の枠にクランプで固定して行なっています。 |

|

材料に穴が開きました。角材はホームセンターでなるべくまっすぐなのを買ってきましたが、厚みにばらつきがあるので、あらかじめ手かんなで厚みと平面性を整えてあります。 |

|

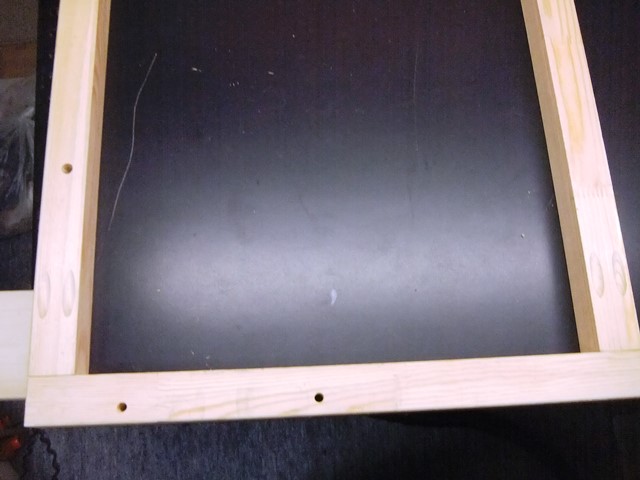

材料を専用のねじでねじ止めして枠組みを作ります。ポケットホールジョイントは、見た目的にいかにも「横着」という感じがしますが、

見かけを気にしなければ非常に楽で良いです。ねじを締めるときに平面性がずれないよう、しっかりクランプするのがポイントです。

それ専用のクランプもあったりします。新型の"Automaxx"タイプのクランプ(材の厚みが変わってもクランプ圧が一定)

がおすすめです。

|

状況:2013年10月16日 / 文章:2014年4月1日

棚板の切断 |

|

天板には、900mm×600mm×17mmの化粧合板を使っています。

工作台の天板に化粧合板は向かない(せっかくの表面がすぐ痛むので)と思いますが、この板が余っているので使わないわけにもいかないのです。

さらに、同じ板があと2枚あるのですが、それらを有効活用するため、それぞれを切って、900mm×450mm

と 900mm×150mm弱の板を2枚ずつ作ることにします。

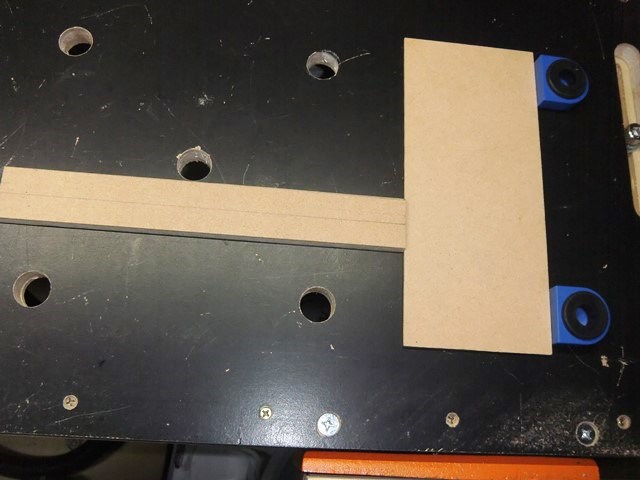

板を作業台にクランプ、さらに丸ノコガイドをクランプして、マキタの10.8V丸ノコ

(HS300D) で切ります。

(長いアクリル板が余っていたので、重ねて切って「丸ノコガイドを墨線に合わせるためのスペーサー」にしようとしましたが、途中で割れてしまいこの試みは失敗しました。) |

|

さて、切り始めは調子が良いのですが、途中まで進めると回転が重くなって進まなくなってしまいます。

板が垂れ下がって刃を挟んだりすることがないように、サイドテーブルも使っているんですが。

この理由をよくよく考えたところ、「化粧合板の中身がランバーコアで、意外と硬い」

「この丸ノコが、この加工に対しては非力である」という結論に達しました。

結局、「切込み深さを徐々に深くして何回かに分けて切る」という方法で切断しました。

(※後から考えると、「合板内部のランバーコアに歪みが発生していて、切り口を締め付けるように力が働いている」という可能性も考えられます。

この場合には「切り口にくさびを挟みつつ進める」という対策もあるようです。)

そもそも丸ノコでの縦切りは危険なのですべきではない、と言う方もおられます。

この丸ノコは非力で回転数も低く、キックバック等の危険は比較的少なそうですが、

非力ゆえに硬い材を長く切るのは無理があるようです。 |

|

切った板のエッジを面取りカンナ「面取り丸Jr.」で面取りします。

このカンナは大変良く出来ていて、紙が貼られた板のエッジをきれいに面取りすることができます。

同じことを普通の面取りカンナや小型カンナでやろうとすると、紙がうまく切れなくてガビガビになってしまいます。 |

状況:2013年10月20日 / 文章:2014年4月5日

天板取り付け |

|

いよいよ 900mm×600mmの化粧合板を枠組みに取り付けます。角材の左下の穴はバイス取り付け用の穴で、合板を取り付けた後に、この位置に合わせて合板にも穴を開けます。 |

|

まあ、練習も兼ねた「とりあえず版」の天板なので、枠組みへの固定は簡単に、上から木ねじで取りつけました。見かけは良くないですが、「ここにねじがある」というのが一目瞭然なので、天板にさらなる加工を行うとき、刃物をねじにぶつけてしまう事態を防げます。

アングル材で組んだ机自体への固定は、六角穴付きボルトで固定しました。ボルトのねじ(8mm)部分と頭部分が入る穴を2段に空けています。 |

|

単純なねじ止め&ボルト止めではありますが、これだけの工具を使いました。 |

|

そしてついに、長年の理想であった「木工バイスつき作業台」とすることができました。 |

状況:2013年10月28日 / 文章:2014年4月13日

板物三段収納 |

|

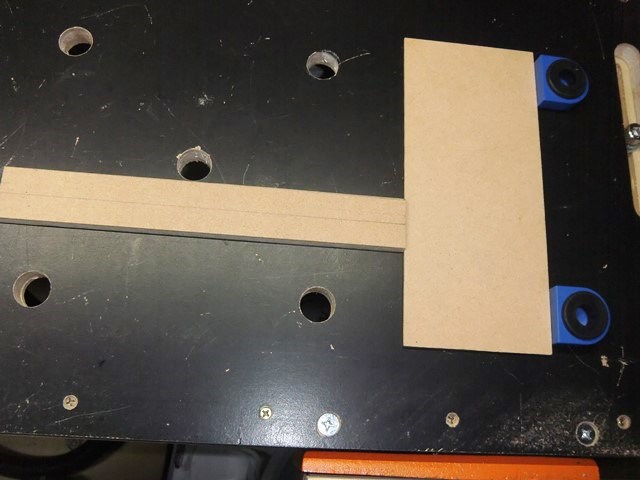

前々回、900×600mmの板2枚を切って、900×450mmと900×150mm弱の板を2枚ずつ作りました。このうち450mm幅の2枚は棚板にしたのですが、残りの150mm弱の幅の2枚は こぼれ止めを付けて板物収納に使うことにします。

こぼれ止めを作るために、1×材を900mmに切ります。材を作業台にクランプし、ガイドを材ごと作業台にクランプして丸ノコで切ります。10.8Vの丸ノコ(HS300D)は、この程度の加工には好適です。 |

|

こぼれ止めは 1×2材で1つ作りましたがやや低かったので、もう1つは1×4材で作りました。

強度はあまり必要ないので、900×150mm弱の板の切り口(木端)に普通にねじ止めします。 |

|

こぼれ止め付き棚板を設置するために、150mmのアングル材が4つ要るのですが数が足りません。

長いのは余っているので、初めて自分でアングル材の切断を行なうことにしました。

ディスクグラインダー等で切るのが良いのかもしれませんが持っていないので、マキタの10.8Vレシプロソー

(JR101D) にアングル材対応の刃を付けて切ります。材をしっかりクランプすることで、割と楽に切断できました。

※このクランプは、ジョーの部分にV字型の切込みが縦横に入っています。そのため写真のような固定方法でも安定します。

なお、ディスクグラインダーで行うのであれば火花が出るので室内ではやらないほうが良いと思います。 |

|

切り口が鋭利になっているので、金やすりで丸めます。

手作業でやっても良いのですが疲れます。レシプロソーに取り付けられる金属用平やすり(A-40951)という変わったオプションが出ているので、これを試してみることにしました。 |

|

手作業でやすりをかけるよりも、ずっと楽に切り口を丸めることができました。

結論:このオプションはなかなか使えます。(ただし、3本単位でしか購入できず、¥3000ぐらいするのが、DIY用途としては難点です。)

ミニリューターに回転砥石を付けて丸める等、他の手段はいろいろあると思います。 |

|

取り付け完了。

下図の「板物」収納部が三段式となり、収納力がアップしました。 |

|

状況:2013年11月2日ごろ / 文章:2014年4月20日

木工バイスのジョー作成 |

|

木工バイス用のジョーを作ります。

1×4材(厚み19mm)で一組作ってあったのですが、片方を2×4材(厚み38mm)に置き換えたくなったので、その加工を行います。

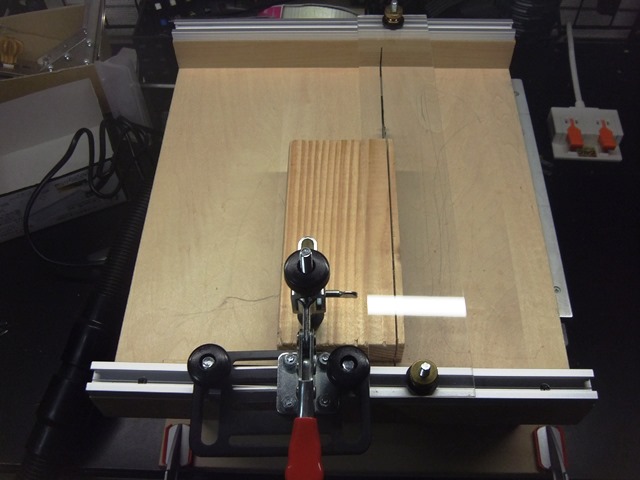

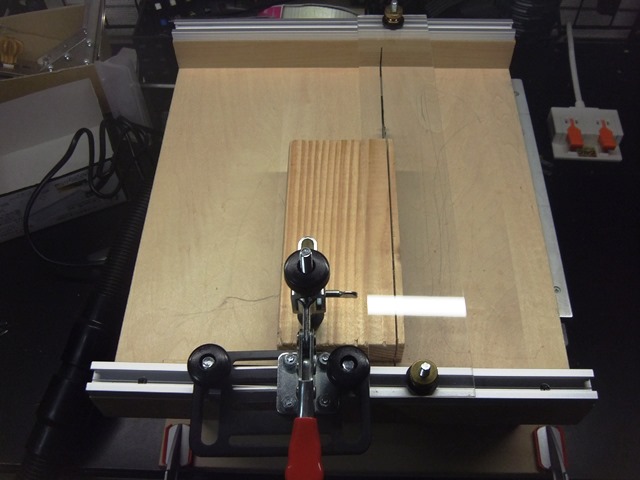

プロクソンの卓上型テーブルソー(No.28070)に自作のスライドテーブルを付けて切ります。

切断の厚みが足りないので、板厚の半分強の切れ目を入れた後、裏返してもう一度切ることで、切り離します。 |

|

上の加工方法ですが、後から考えると、スライドテーブルを使って縦方向に切るというのはあまり良い方法ではない気がしてきました。

左は後日撮った写真ですが、こちらの方が良い方法だと思います。上の加工を、縦切り用フェンスと、安全のためのプッシュブロックを使用して行なっています。(裏返して2回切るのは同じ)

上の写真もそうですが、作業工程の都合上、鋸刃カバーを外しています。(メーカーの説明書では鋸刃カバーは取り付けることとなっておりますので、それから逸脱した方法です。この加工方法では鋸刃カバーは外さざるを得ませんが、プッシュブロックを使っていることで安全性は確保できていると思います。が、鋸刃カバーと一体化している「割刃」まで外すことには問題を感じており、今後何らかの対応をしたいと思っています。)

なお、テーブルソーを作業台に固定するために、「本体の底面よりやや大きい板にあらかじめ木ねじで取りつけておき、作業時にはその板ごとクランプで作業台に固定する」という方法を取っています。 |

|

裏返して2回切ったことでできる段差をカンナで削ります。

作業台の天板よりも、わずかに低くなるようにします。

|

|

木工バイスへの取り付けは、マグネットシートを貼って簡単に行えるようにしています。

2×材で作った方のジョーは、後日、上面に19mmφの穴を開けてベンチドッグを差し込めるようにするとともに、側面にインサートナットを埋め込んでボルトでも装着できるようにしました。 |

|

木工バイスに取り付けたところ。 |

状況:2013年11月9日 / 文章:2014年4月26日

天板の穴開け |

|

作業台の天板についてですが、集塵ホースを奥側から通したいことがよくあります。そこで、取り付けボルトを少し緩めるだけで天板を10cmほど引き出せるようにしたいと思います。

そのために、ルーターで溝を掘ったのですが、左図のように少し失敗してしまいました。修正して完成させたいのですが、とりあえず「引き出した状態で固定」とすることであまり不自由していないので、中途半端な状態で中断しています。後日完成したときにまた書きたいと思います。 |

|

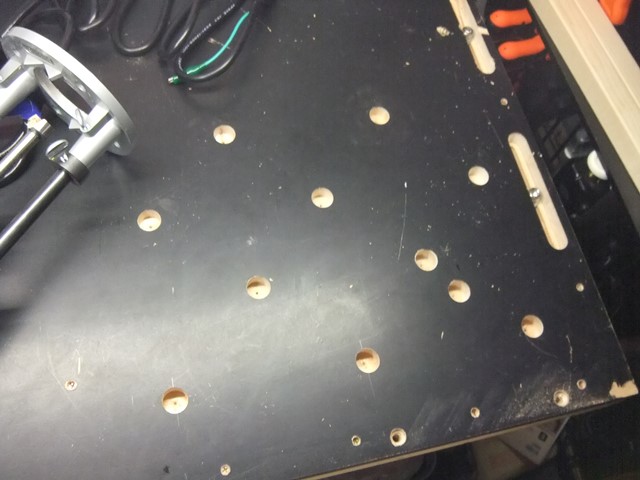

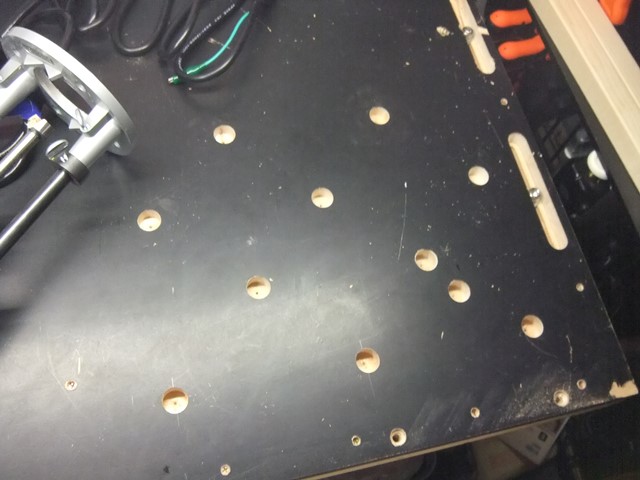

また、天板に3/4インチ(=約19mm)の穴を空けて、工作物の固定がしやすくなるようにします。

当時、3/4インチのビットはフォスナービットしかもっていなかったのでそれで作業しましたが、フォスナービットは底がきれいになる利点があるものの貫通穴を空けるには効率が悪く、材が硬かったこともあってけっこう苦戦しました。写真は、貫通前の状態です。なお、斜めの格子点の配置で開けていますが、1ヶ所、間違えて開けてしまいました。 |

|

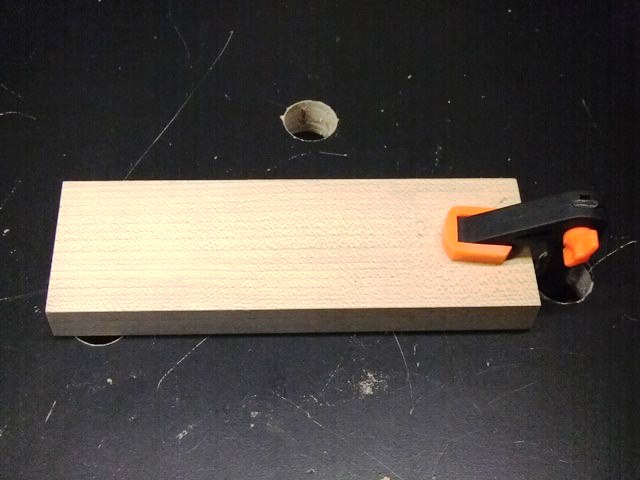

分解できるクランプを穴に通し、部材やジグを固定することができます。 |

|

穴にベンチドッグを差し込んで、カンナがけのストッパーに使えます。 |

|

前回作った木工バイスのジョーとの連携で、大きなものも固定できます。 |

状況:2013年11月17日 / 文章:2014年5月3日

ドリルガイドの集塵ポート |

|

さて、これまで時々写真に写っていたこのドリルガイド(カンザワK-801)ですが、穴あけのときに出る木屑を集塵できるようにしたいと思います。 |

|

集塵ポートは5mmネジで取り付けるので、そのタップを切るための下穴を空けます。プロクソンのドリルスタンド(No.20000)に、電気ドリルを取り付けて穴あけ。 |

|

これは、電気ドリルでタップを切っているのではありません。ドリルスタンドの垂直性を利用して、手でドリルチャックを回すことでタップを切っています(もちろんドリルのプラグはコンセントから抜いてあります)。

ある程度タップがくいこんだら、ドリルチャックからタップを取り外し、普通にタップを切ります。 |

|

「いつか何かの集塵に使えるかもしれない...」と思って買っておいた集塵ポートを取り付けました。本来は別の工具(ルーター)用のオプションです。 |