状況:2014年1月12日 / 文章:2014年5月10日

パイプ切断用ジグ

|

|

木工をやっていると、粉じんの問題が深刻です。だいぶ前に掃除機型の業務用集塵機を導入したのですが、パワーはあるものの、フィルタがすぐ目詰まりするので、しょっちゅう洗わなくてはなりません。粉じん専用タイプであればちり落としの仕組みがあるので、もっと楽だと思いますが、当時はそういうことを知りませんでした。

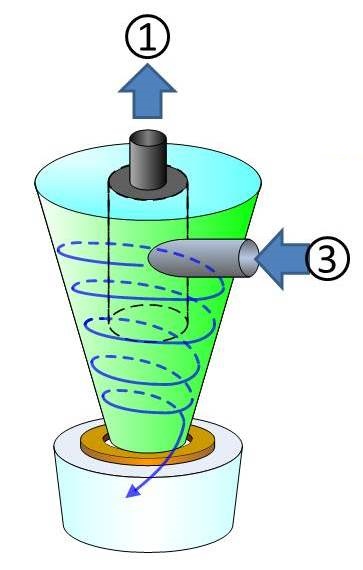

パーツを取り換えて粉じん専用タイプにすることもできるのですが、けっこう費用が掛かります。そこで別の手段として、かねてより作ろうと思っていた「サイクロン」を、今年こそ作ることにしました。これを集塵機につなげて、粉じんを分離します。 |

|

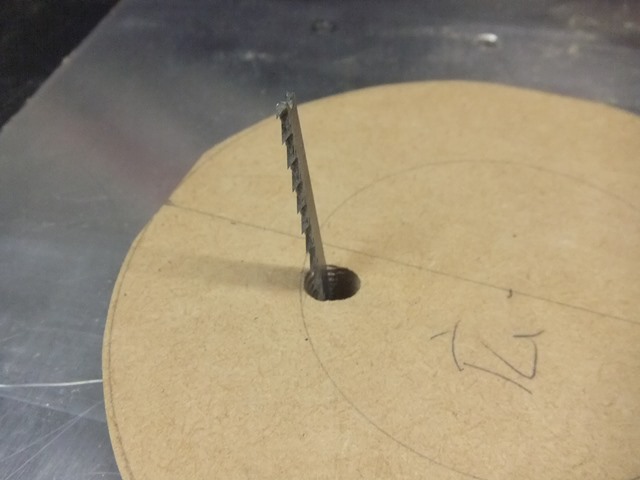

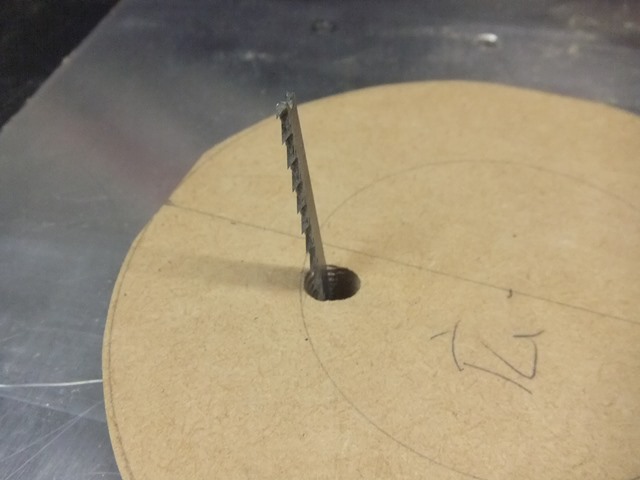

まず、塩ビパイプの部品を安定して切るためのジグを作ります。 プロクソンのテーブルソーの刃を45度に傾けて、2x材に2回切込みを入れ、V字溝にしました。

作業のイメージはこちら(木工バイスのジョー作成)とほぼ同じです。 |

|

上記のV字溝ブロックを木工バイスのジョーにしてパイプを挟み、手ノコで切ろうと思っていたのですが、

「バンドソーで切れば良いのに」ということに気が付いたので、 このところ使っていなかったプロクソンのバンドソー(No.28172)

に登場願うことにしました。

この機種は消費電力100Wと、バンドソーにしてはかなり非力ですが、その分小さく軽いのでせまい工房でもなんとか収まっています。例によって、土台の板ごとクランプで作業台に固定して作業します。 |

|

先ほど作ったV字溝ブロックにパイプを乗せて切ります。

バンドソーは常に材をテーブルに押し付けるように刃が回るので材が安定し、軽快に切れます。

反面、けっこう使い方にコツが要るので、工作内容や使いどころを選ぶ工具だと思います。

|

|

バリを取って、パイプ材が準備できました。 |

状況:2014年1月13日 / 文章:2014年5月18日

プランジミニルーターの集塵ポート

|

|

DREMEL TRIO用の集塵アダプターを買ってきました。DREMEL TRIOとは、ジグソー・トリマー・サンダーの3つの役割に使える、入門用(と思われる)工具です(切断は回転刃なので、ジグソーの機能とはちょっと違いますが)。また、軸径が4.8mm (3.2mm軸も使用可) で、ミニルーター(~3.2mm軸)とトリマー(6mm軸)の間に位置する、他には見られないスケールの工具でもあります。

ジグソー・トリマー・サンダーといった工具を1つも持っていないのであれば、TRIOの購入を考えても良いかと思いますが、自分は既にジグソーとトリマーを持っているので購入は見送りました。

TRIO本体を持っていないのに、この集塵アダプターセットだけを買ってきた理由は...

|

|

左の写真は、プロクソンのミニルーター(No.28400)+プランジアタッチメント(No.28565)です。縦に長く、ベースが小さいのでやや不安定ですが、小型のプランジルーターとして使うことができます。また、円筒状の紙やすりを取り付けて、エッジのサンディングもできます(もっぱらこっちの用途によく使います)。

しかし、集塵ポートがないのは不便です。そこで、上記の集塵アダプターを移植することにします。

(前々回、ドリルガイドの集塵ポートを作りましたが、これの具合がとても良かったのです。)

|

|

集塵セットの、棒状の部分を手ノコで切り落として、仮に合せてみました。

黄色でマークした部分はねじ留めや垂直バーに干渉するので、やすりで削ります。 |

|

良い感じです。

バネの曲がり方が多少苦しいですが、後でなんとかすることにします。 |

状況:2014年1月18日 / 文章:2014年5月24日

ジグソーテーブル作成 その1

|

|

「サイクロン集塵器」を、とあるイベントに出展することにしました。イベントは1月28日なので、作業ペースを上げていかなくてはなりません。

コーン部分と、ちり受け容器とをつなぐ、この部品の加工を行うために、「ジグソーテーブル」が必要になりそうなので、まずそれを作ります。

|

|

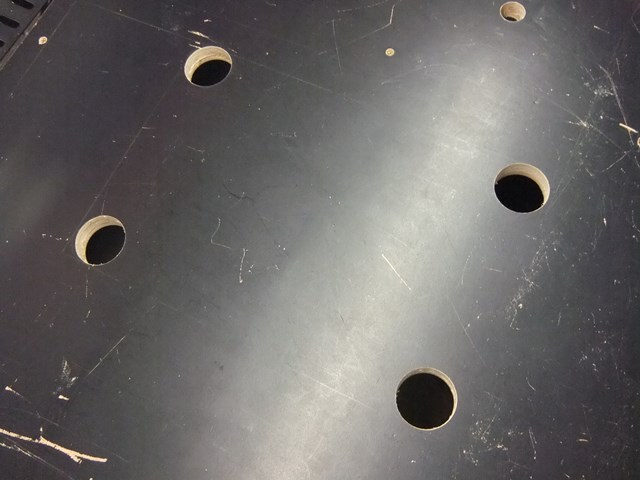

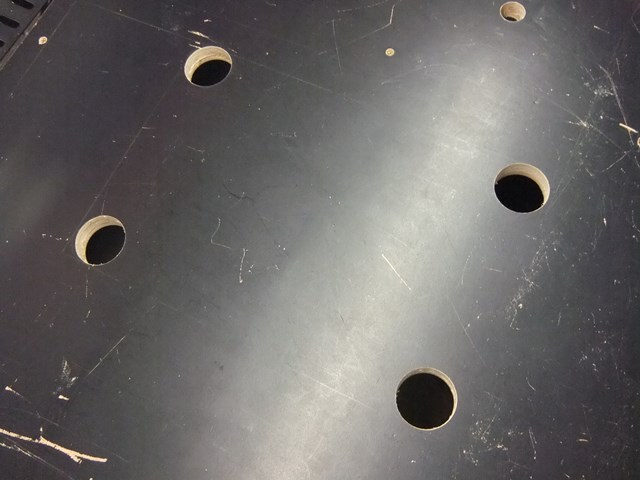

作業台の天板にジグソーテーブルを埋め込むための、カド丸長方形の穴を空けます。

4隅の位置に、ドリルガイドとホールソーを用いて穴あけ。 |

|

表側からでは深さが足りなかったので、裏側に貫通した中心穴を利用して、裏側からもドリルを当てて丸穴を空けます。

穴径が大きく材も硬いので、我が工房で最も強力なドリル(日立工機 DV-16V; 590W)を用いました。このドリルは、

自分が木工を始めた初期に購入したもので、かなり長期に渡って悩んだ末これにした記憶があります。 |

|

4隅に穴が開きました。 |

|

間をジグソーでつなぎます。 |

|

抜けました。 |

|

カド丸の1つが若干内側にずれていたのを修正するため、前回紹介したプランジミニルーター(円筒状の紙やすりを取り付け)も活躍!

(集塵ホースのつなげ方がかなり苦しいですが、現在ではもっとシンプルにつなげられるようにしてあります。) |

|

裏側から、Kregの「インサートプレートレベラー」を取り付け。これで簡単にテーブル板を支えることができ、高さ調整も行なうことができます。

(つづく)

|

状況:2014年1月19日 / 文章:2014年5月30日

ジグソーテーブル作成 その2

|

|

テーブル部には、ホームセンターでも良く見かける 300mm×200mm×3mm厚のアルミ板を用いました。バンドソーでカド丸加工。 |

|

取り付けるジグソー(ボッシュ PST 1000PEL) のベースは、アルミベースの内側に鉄板ベースを4mmネジで固定してある形式でしたので、テーブル板への固定も楽です。ただしネジ頭はトルクス穴になっているので、取り外しにはそれに合うビットが必要です。

鉄板ベースを取り外し、それをガイドにして穴の位置を写し取ります。写真ではブレードが通る位置に6か所ポンチを打ってありますが、右側の3か所は単なる打ち間違いです。 |

|

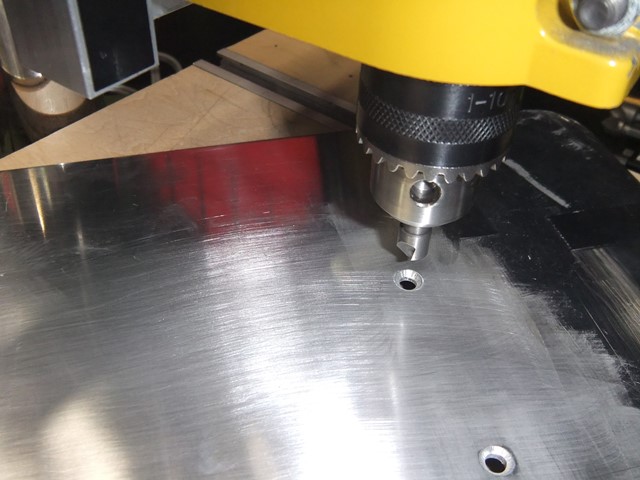

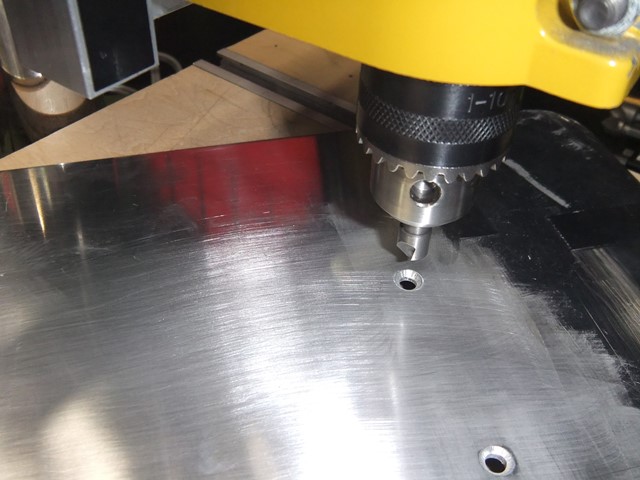

写し取った位置に、ドリルスタンドを使って精確に穴あけと皿取りを行います。 |

|

ブレードが通る箇所にはドリルでいくつか穴を空けた後、 |

|

金属やすりの手作業で長方形の穴に整えます。

ネジをなくさないよう、Oリングを付けてあります。

穴の周囲にはバリが出ているので、金属やすりで削った後、上になる側全体を平らにサンディングしたのですが、手作業だったので結構大変でした。 |

|

天板の開口部に埋め込んで、ジグソーテーブル完成!

ジグソーの重みでアルミ板がわずかにたわんでしまいました。もっと分厚くした方が良さげです。 |

状況:2014年1月20日 / 文章:2014年6月7日

サイクロン集塵器作成 その1

|

|

実は前回、「円切りジグ」(材料板の回転中心をピンで固定し手で回すことで円を切り抜くためのジグ)も作ったのですが、回しているうちに刃がそれて行ってしまい、円周の墨線通りに切ることができませんでした。写真は、墨線からそれてしまった状態です。ジグの固定が不十分だったこともあり、大きく外れています。 |

|

刃がそれないようにうまくセッティングするコツがあるようですが、それをやっている時間がないので、

「フリーハンドで墨線の外側近くを切り出し、サンダーで整える」作戦に変更することにします。 |

|

「角度をつけた(テーパー状の)窓抜き」というややこしい加工も、このジグソーテーブルがあればできるようになりました。ジグソーブレードが通る穴はあらかじめドリルで空けておきます。 |

|

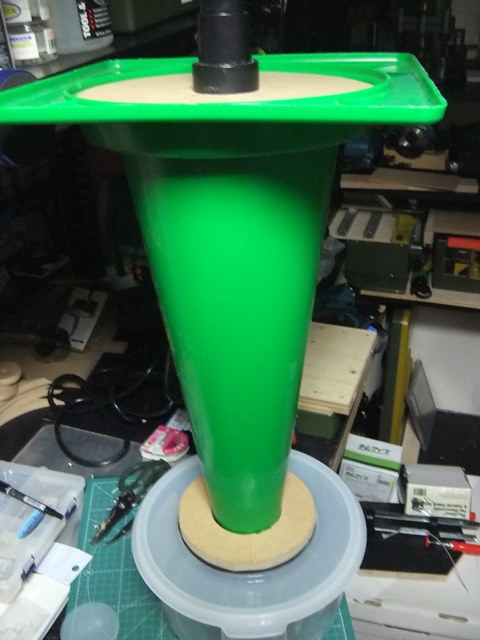

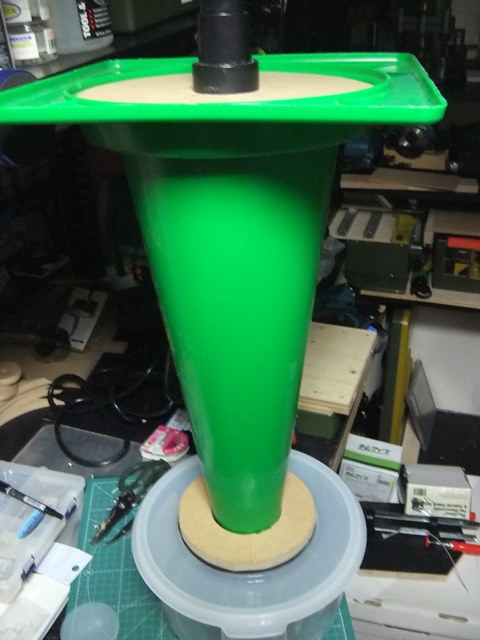

サイクロン本体には、工事用のコーン(小さいサイズのもの)を用います。これは以前から買ってありまして、この日の写真に写っています。

大きな円形の板(上の写真のとは別)を開口部に載せるのですが、左の写真のでっぱり部分が邪魔なので取り除きます。どうやって取るか迷ったのですが、結局、ニッパーで少しずつ切り取っていくのが楽でした。 |

|

仮に組んでみたところです。それらしくなってきました。 |

|

サイクロンを作るとき、最も難しく、また肝心であるのは、「コーンの側面にパイプが通る穴を空ける加工」ではないでしょうか。

ここでは、「差し込むパイプに巻いた厚紙をはさみで少しずつ切ってコーンに合わせて行き、だいたい合ったところで油性ペンでマークする」という方法を取りました。 |

|

マークしたところです。ここに小さめの穴を空け、パイプをあてがって様子を見ながらはさみで少しずつ広げて行きます。

(つづく) |

状況:2014年1月25日ごろ / 文章:2014年6月15日

円周サンディングジグ

|

|

適当に切り出した円周をきれいにするためのジグをやっつけで作りました。1x材を斜め45度に切り、合板に裏側からねじ止めしただけ。板からはみ出している部分は面倒だからそのまま残してあるだけで、特に意味はありません。

このジグ自体はそれほど正確でなくても構いません。 |

|

プロクソンのドリルスタンド(No.20000)に取り付けたモーター(No.16001)にサンディングドラムを取り付けます。

ジグをドリルスタンドにクランプし、ジグに材を(写真では右側に)押し付けつつ回し、円周を整えて行きます。ジグには微調整のしくみがないので、様子を見つつ、クランプ具合を調整する必要があります。

外側の円周は本来 正確である必要はありませんが、内側の円周の加工に影響するので なるべく正確な円にしておきます。

スポンジゴムを既に貼りつけてしまったので回しにくいです。裏返すと墨線が見えませんし。 |

|

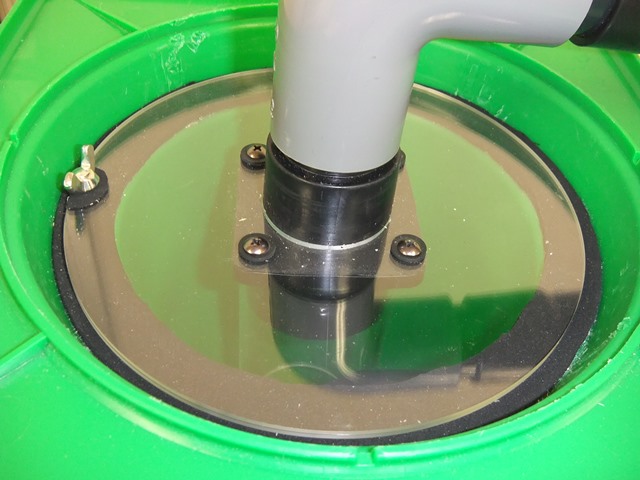

内側の円周はテーパー状にサンディングする必要があります。 このドリルスタンドは多機能なのがいいところで、傾けてサンディングすることもできます。

この場合、写真で左側に押し付けつつ作業します。 コーンとの接続部分なので なるべく正確な円錐面に加工しますが、スポンジゴムを挟むのである程度の誤差は吸収されます。

なお、外周・内周とも、サンディングドラムには強く押し付けず、ごく軽く当たる状態を保ちつつ削るようにします。

|

|

サイクロン集塵器全体を支えるラックも作成。時間がないのでもちろんポケットホールジョイント。

まずは、1x材や合板をテーブルソーで切ります。中央板の切込みは「Ω」のような形になっていて、しかも傾斜切断のため加工が難しいですが、テーブルソー → テーブルジグソー → テーブルソー、とリレーして切り取りました。その後は部品にひたすらポケットホールを空けていく単純作業。ここまでは音が大きいので昼間に済ませておきます。

その後は材料を順次、ずれないように直角クランプで固定してねじ止め。これは充電ドライバーでの作業なので比較的静かです。手回しドライバーを使えば深夜でもできます。 |